ペルシャ絨毯の基礎知識|ペルシャ絨毯専門店フルーリア東京

- HOME

- ペルシャ絨毯の基礎知識|ペルシャ絨毯専門店フルーリア東京

ペルシャ絨毯とは

ペルシャ絨毯とは「イラン国内で製作された手織の絨毯」をいいます。

3,000年以上の歴史を持つとも言われるペルシャ絨毯はただ美しいだけでなく

実用的で耐久性があり

クリーニングや修理も可能です。

完成されつくしたデザインは洋の東西を問わず

また、モダンからクラシックまで

ありとあらゆるインテリアにマッチ。

ペルシャ絨毯専門店フルーリア東京ではイランから直輸入した「本物」のペルシャ絨毯を

有名産地はもちろん、国内ではほとんど知られていないマイナー産地の

希少な品々をも含め、常時6000枚取り揃えています。

- ペルシャ絨毯の歴史

- ペルシャ絨毯の産地

- ペルシャ絨毯の作り方

- ペルシャ絨毯の工房

- ペルシャ絨毯のサイズ

- ペルシャ絨毯の素材……毛、絹、木綿

- 紡績具……すき機、紡錘(羽根車式)、紡錘(弾み車式)、糸車、紡績機

- 染料……染料の種類、天然染料、アニリン染料、アゾ染料、クローム染料

- 織機……水平型織機、竪型織機

- 製織具……指図紙、柄見本、製織刀、緯打具、手鋏、剪毛刀、剪毛機

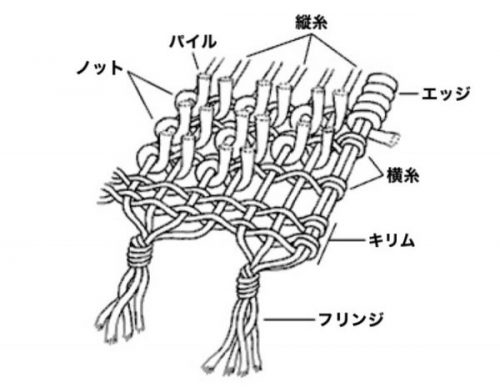

- ペルシャ絨毯の構造……縦糸、横糸

- 結び……イランで用いられている結び、トルコ結び、ペルシャ結び、ジュフティ結び

- 織りの密度の表し方……イスファハン、ナイン、タブリーズ、その他の産地

- エッジ……エッジの処理の仕方、フラット・エッジ、ラウンド・エッジ

- フリンジ……フリンジの処理の仕方、平織、団子結び、二結び、斜め格子結び

- ペルシャ絨毯のデザイン構成

- ペルシャ絨毯の文様

ペルシャ絨毯の歴史

フェルドーシーが著した『王書』(シャーナーメ)には、ペルシャの地において絨毯製作が始まったのは先史時代に遡るとの記述があるものの、具体的にいつの時代からパイル絨毯が製作されてきたのかは闇の中で、まったくわかっていません。

16世紀サファヴィー朝に至るまでの作品は一枚も現存しておらず、それを特定する確固たる証拠は皆無だからです。

1949年に西シベリアのノボシビルスク南東にあるパジリク古墳な群で発見された、いわゆる「パジリク絨毯」については、長年アケメネス朝ペルシャで製作されたものとされてきました。

しかし最近の研究の結果、中央アジア説が有力になり、アケメネス朝説は廃れつつあるのが現状です。

とはいえ遥かなる昔からペルシャ絨毯が人々を魅了し、暮らしを彩る調度として、またときに富や権力の象徴として珍重され続けてきたのは紛れもない事実。

そんなペルシャ絨毯の歴史を辿ってゆくことにします。

- パジリク絨毯とバシャダル絨毯

- 書物や細密画の中のペルシャ絨毯

- 現存する最古のペルシャ絨毯

- ペルシャ絨毯の最高傑作

- 宮廷工房Ⅰ

- 宮廷工房Ⅱ

- 宮廷工房Ⅲ

- 日本に渡ったペルシャ絨毯

- サファヴィー朝の滅亡と絨毯産業の凋落

- 絨毯産業復興のきっかけを作った英国企業

- 日本で最初にペルシャ絨毯を紹介した人物

- マンチェスター・カシャーン

- 20世紀最高の絨毯工房

- 一世を風靡したアメリカン・サルーク

- パフラヴィー朝の振興政策とイラン絨毯公社

- 第二次世界大戦後

- ペルシャ絨毯研究の先駆者

- セーラフィアンの登場

- バブル景気に沸く日本とペルシャ絨毯

※【イラン(ペルシャ)の歴史】を知れば、さらにペルシア絨毯についての理解が深まります。

ペルシャ絨毯の工程

- 作画:意匠師が方眼紙にデザインを描いて指図紙を作ります(主に農村部では指図紙ではなくワギレ※を用いることもあります)。

- 染色:完成した指図紙に沿って糸を染めるか、染色済みの糸を調達します。

- 整経:竪型織機に縦糸を張ります。

- 製織:下絵もしくはワギレに従い、縦糸に横糸とパイル糸とを絡めて絨毯を織ってゆきます。

- 剪毛:織りあがった絨毯を織機から外して工場に持ち込み、剪毛刀や電動鋏でパイルを刈り揃えるとともに裏面の毛羽立ちをバーナーで焼きます。

- 洗浄:剪毛時に付着した糸屑や煤を工場内の洗い場で洗い流します。

- 整形:洗い終わった絨毯を釘で固定し形を整えます(農村部ではこの作業は省かれることもあります)。

- 乾燥:整形しつつ天日に晒して乾燥させます。

- 仕上:フリンジやエッジ他の処理を施して完成です。

※ワギレ:柄見本、サンプラーラグ。

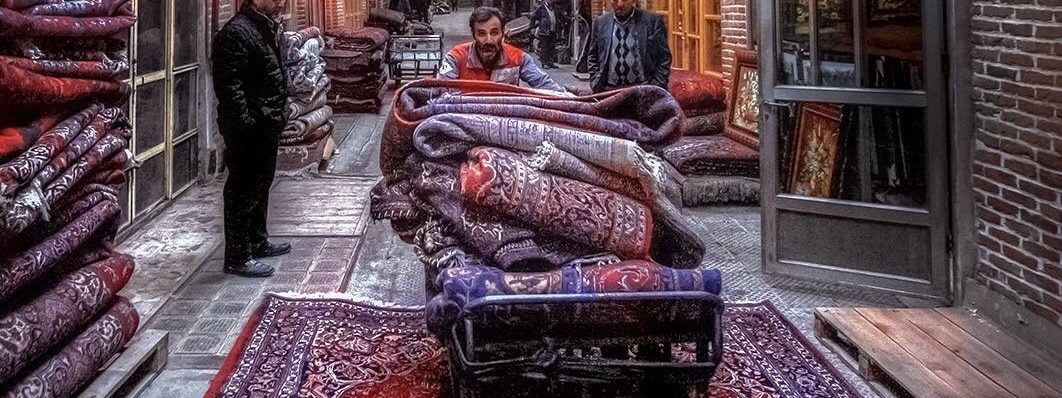

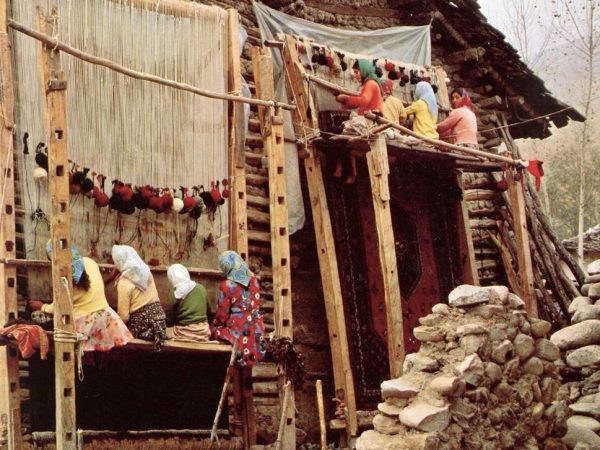

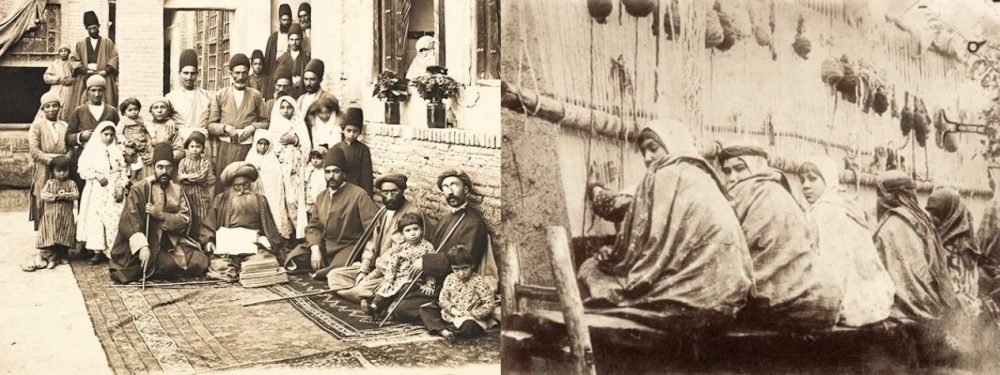

ペルシャ絨毯の工房

工房の形態

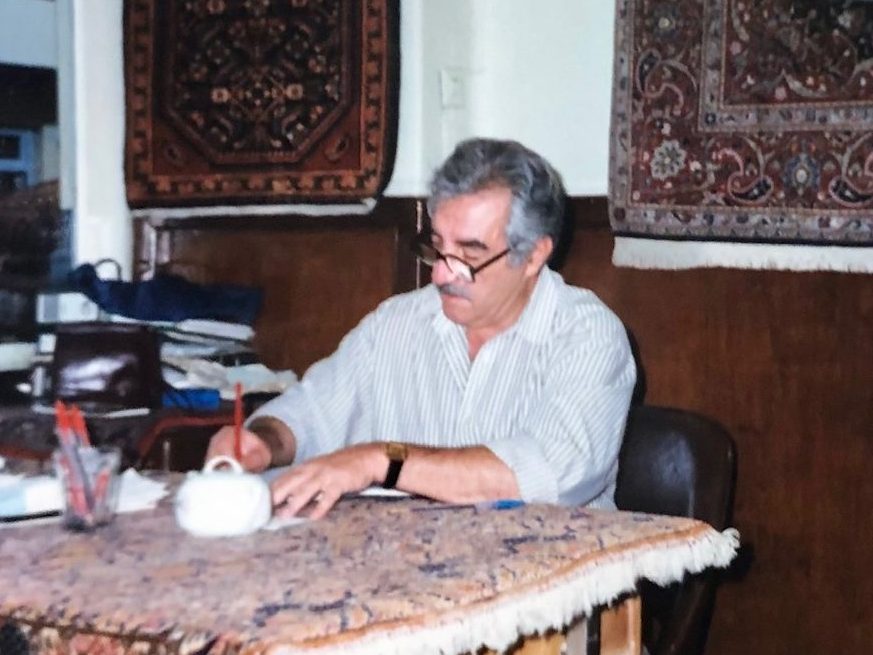

絨毯作家(カールファルマー)

絨毯作家は工房の長で、絨毯製作におけるプロデューサーです。

絨毯製作を企画して出資し、製作工程のすべてを監督。

完成した絨毯を販売します。

資産家、地主、絨毯商などがこれを務めるのが一般的です。

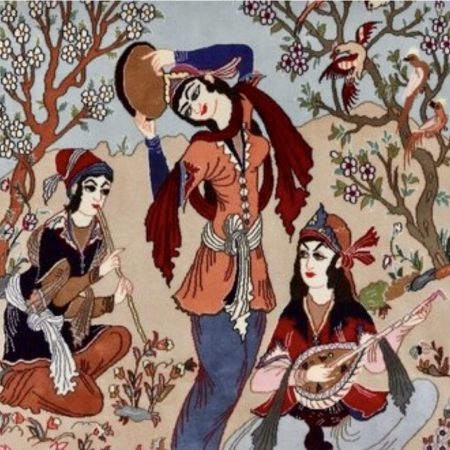

意匠師(タラーフ)

絨毯作家と契約した意匠師は、罫紙(意匠紙)上にデザインを描き意匠図を作成します。

かつては細密画家や彩飾師が意匠師を兼ねることもありました。

意匠図が完成するまで通常は1~2ヵ月はかかります。

時代を反映し、コンピューター・グラフィックスにより意匠図を作成する意匠師も現れてきました。

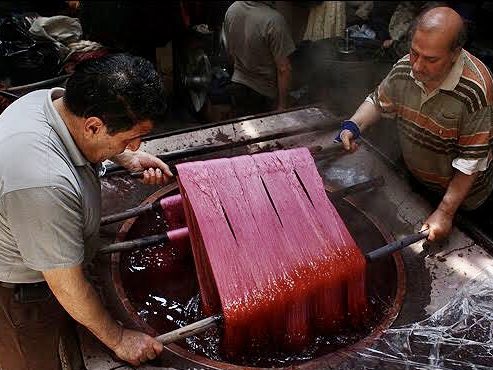

染色家(ラングラズ)

絨毯作家の注文に応じ、意匠図に沿ってパイル糸の染色を行います。

とりわけ天然染料による染色には地域ごとに特有の染色法があり、また染料や媒染剤の量、煮沸する際の温度や時間等々、技術と経験とが必要とされるため、染色家の持つレシピは門外不出でした。

※【有名な染色家】を見る

ペルシャ絨毯の素材

毛:ウール

羊の家畜化は古代メソポタミアにおいて始まったものとされ、紀元前20世紀頃に栄えたバビロニアでは食用の羊とは別にウール用の羊が飼育されていたとも言われます。

その後、染色法が発明により、染色されたウールを用いて織られた絨毯は貴重な交易品として中東各地に広がってゆきました。

1949年から50年に掛けて、ソ連のセルゲイ・ルデンコ博士を主幹とする調査隊が南シベリアのアルタイ山中にあるパジリク古墳とバシャダル古墳で発掘した2枚の絨毯(バシャダルの方は断片)は、放射性炭素年代測定の結果、ともに紀元前3世紀頃に製作されたものであることがわかり、ウール絨毯の悠久の歴史を物語る証拠となっています。

現在でも手織で製作される絨毯の大半がウール絨毯です。

※ウールの特性については「よくある質問」をご覧ください。

絹:シルク

絹は5000年以上前の中国で、すでに生産が始まっていたと言われます。

漢の時代になると西域との交易が始まり、そのルートがのちに「シルクロード」とよばれようになりました。

同じ重さの金と同じ価値があると言われた絹の製法は門外不出とされてきましたが、西域の王に嫁ぐ中国の王女が蚕種(蚕の卵)を冠に隠して持ち出し、西域からやがてヨーロッパへもたらされたと伝えられています。

絹パイルの絨毯はサファヴィー朝のシャー・タハマスプ(在位1524年-1576年)の治世下で製作されたはじめたようで、その歴史は500年に足りません。

イランではカスピ海沿岸のラシュト、トルコではマルマラ海沿岸のブルサが絹の名産地として知られています。

※シルクの特性については「よくある質問」をご覧ください。

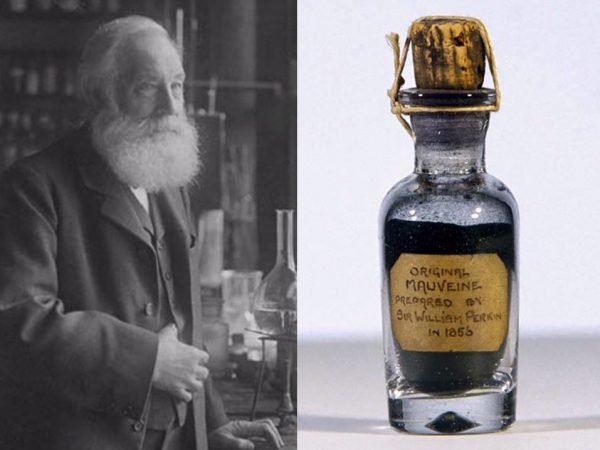

天然染料

植物性染料と動物性染料の総称で、鉱物を加工した顔料を含めることもあります。

「草木染」という言葉のとおり、そのほとんどが植物性染料で、明礬などの金属塩を媒染剤として用いる媒染染料が大半。

天然染料による染色は複雑で手間がかかる上、耐光性や耐水性に劣るという欠点があります。

しかし、天然染料ならではの趣を好む向きも多く、現在でも一部の高級絨毯などに用いられています。

※詳しくは【ペルシャ絨毯に使用される天然染料】をご覧ください。

織機

水平型織機

竪型織機

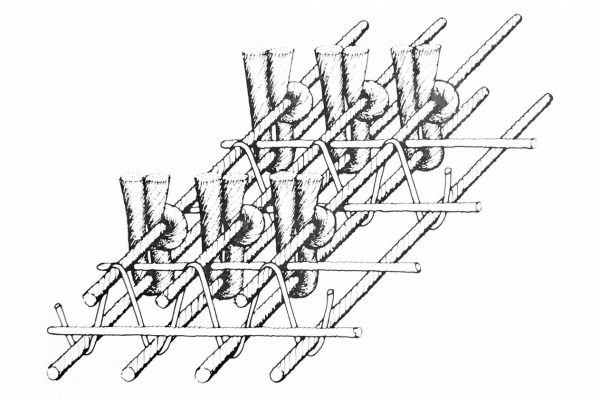

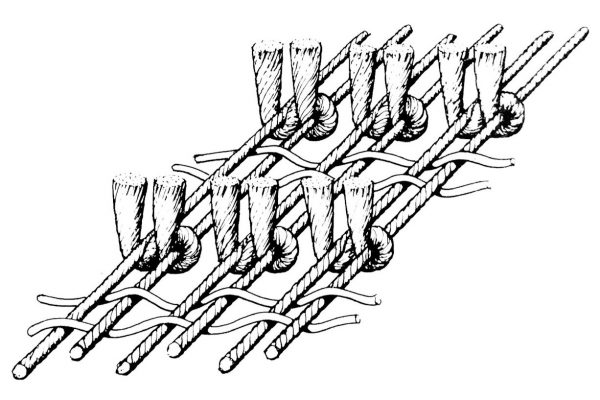

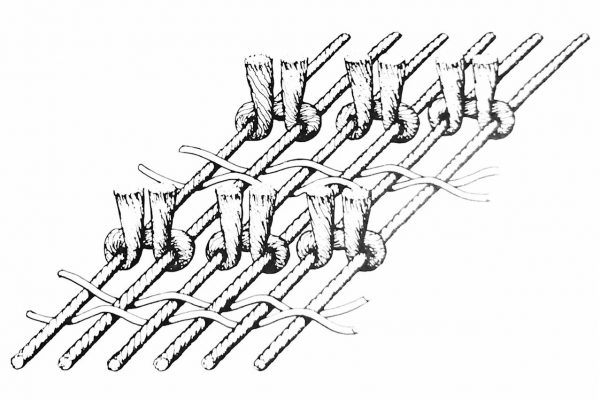

ジュフティ結び(ゲレ・ジュフティ)

ジュフティは双子の意で、本来2本の縦糸に絡めるべきパイルを4本の縦糸に絡める「ごまかし」の技法。

完成までの日数を短縮することができますが、耐久性は大きく損なわれます。

ジュフティ結びがよく用いられる産地としてはイスファハン、ナイン、タバス、ケルマン、ビルジャンドなどがあります。

ジュフティ結びには画像の例以外にも様々な方法があり、完全に見破るには経験が必要。

※詳しくは【ジュフティ結びについて】をご覧ください。

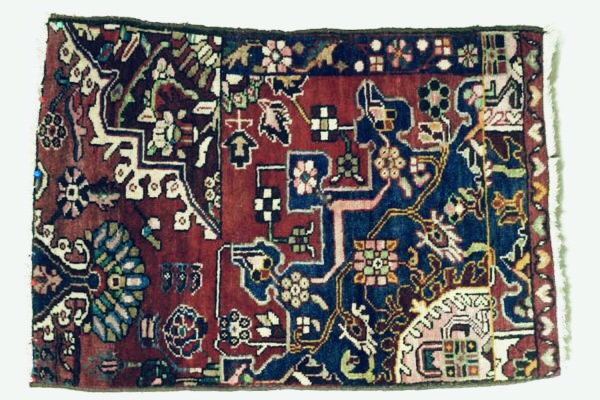

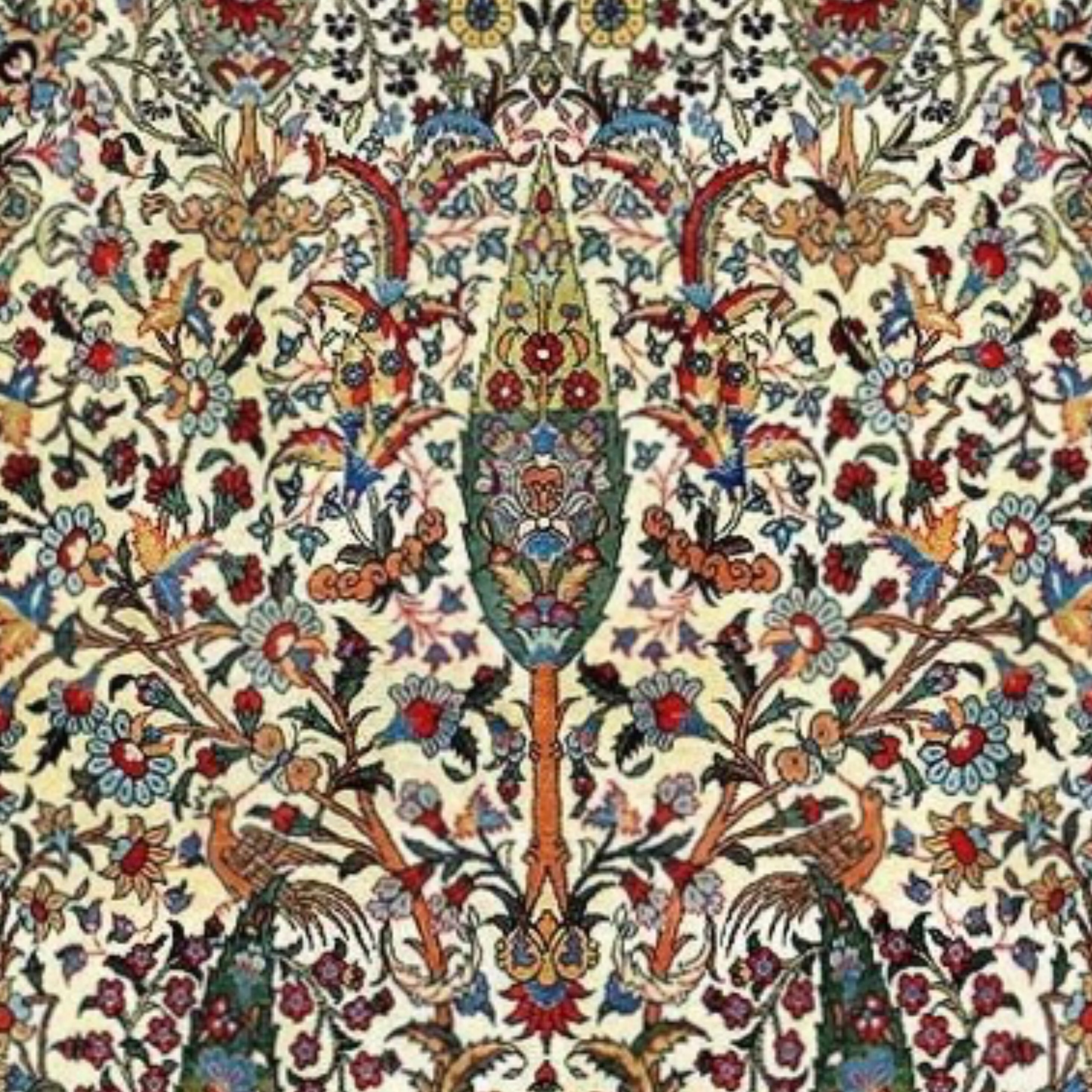

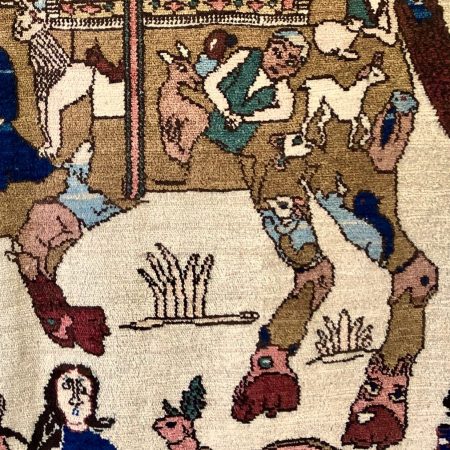

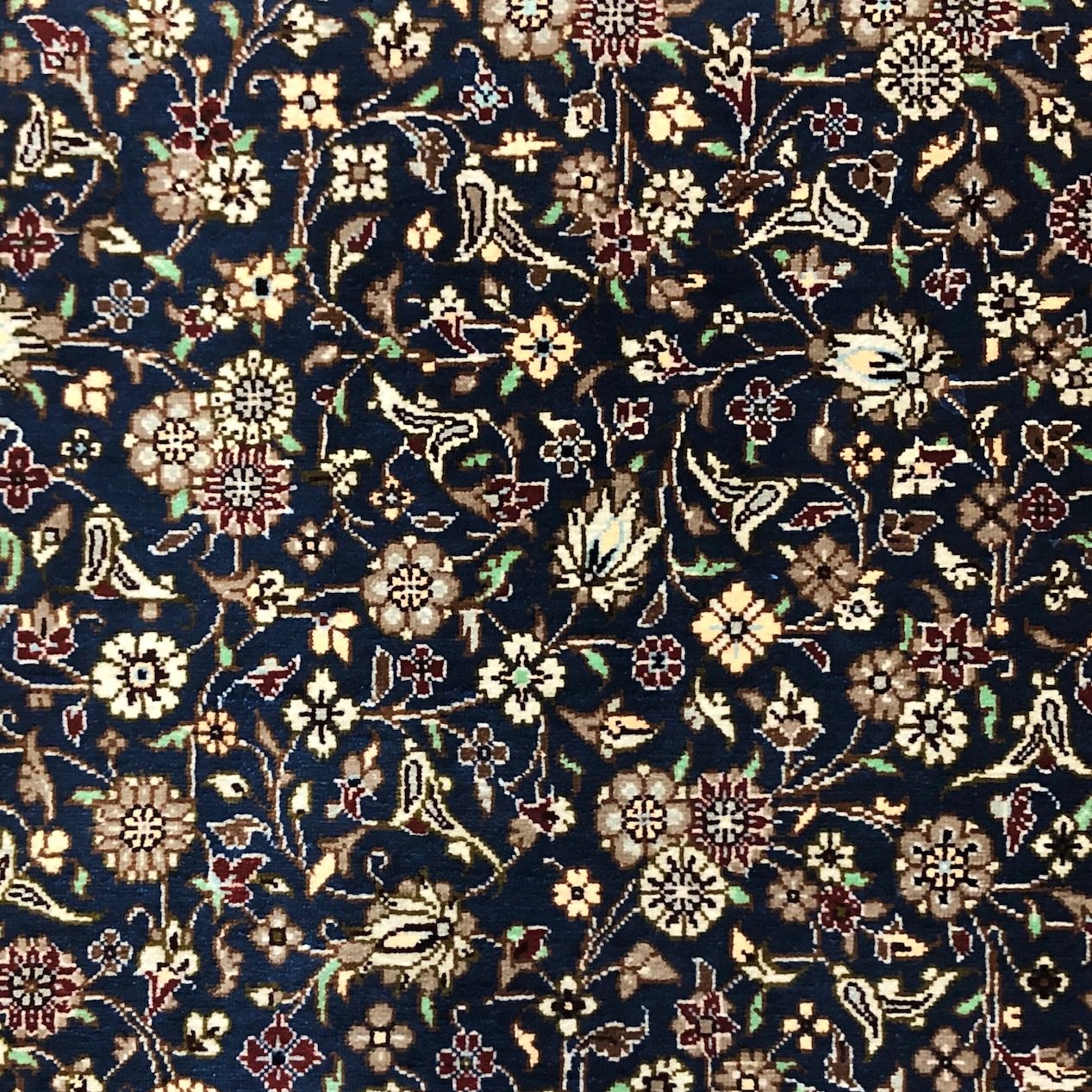

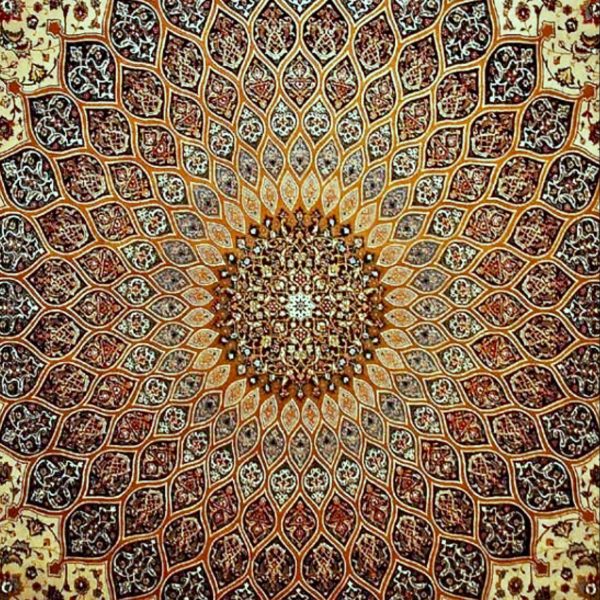

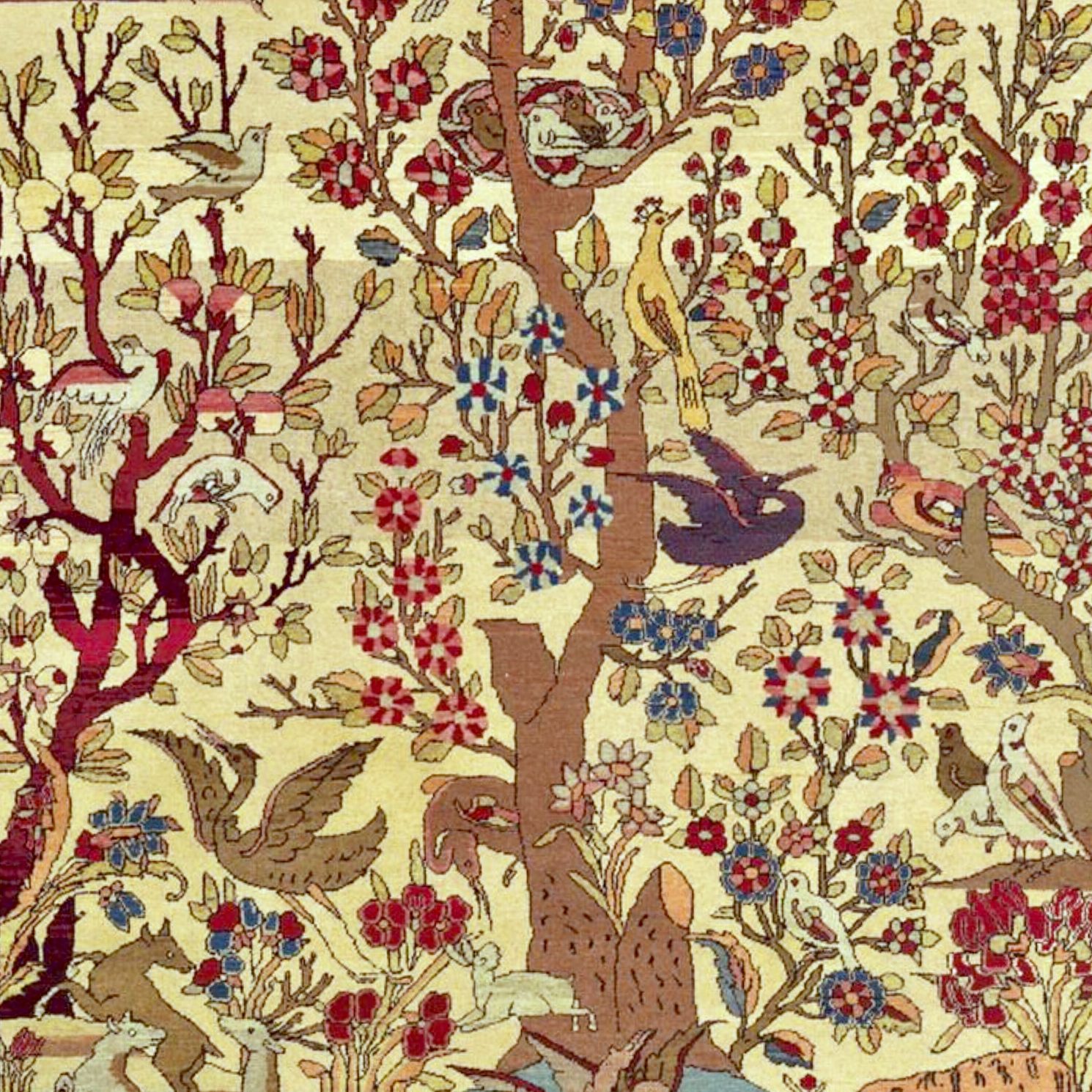

ペルシャ絨毯のデザイン構成

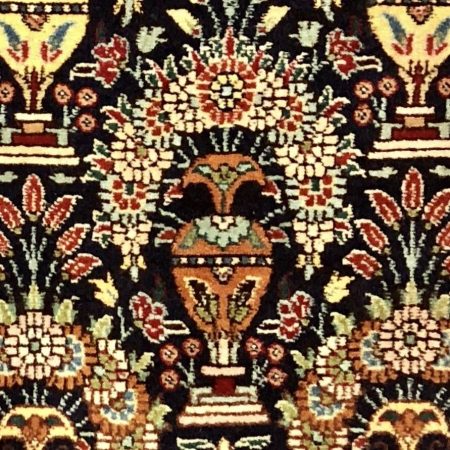

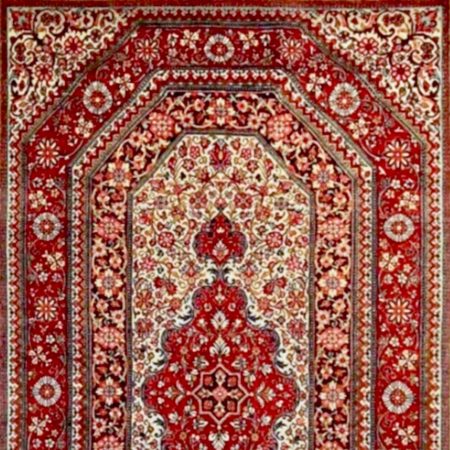

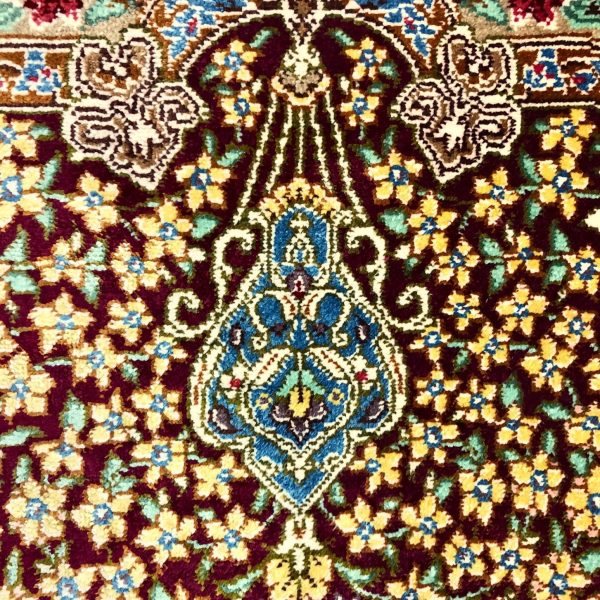

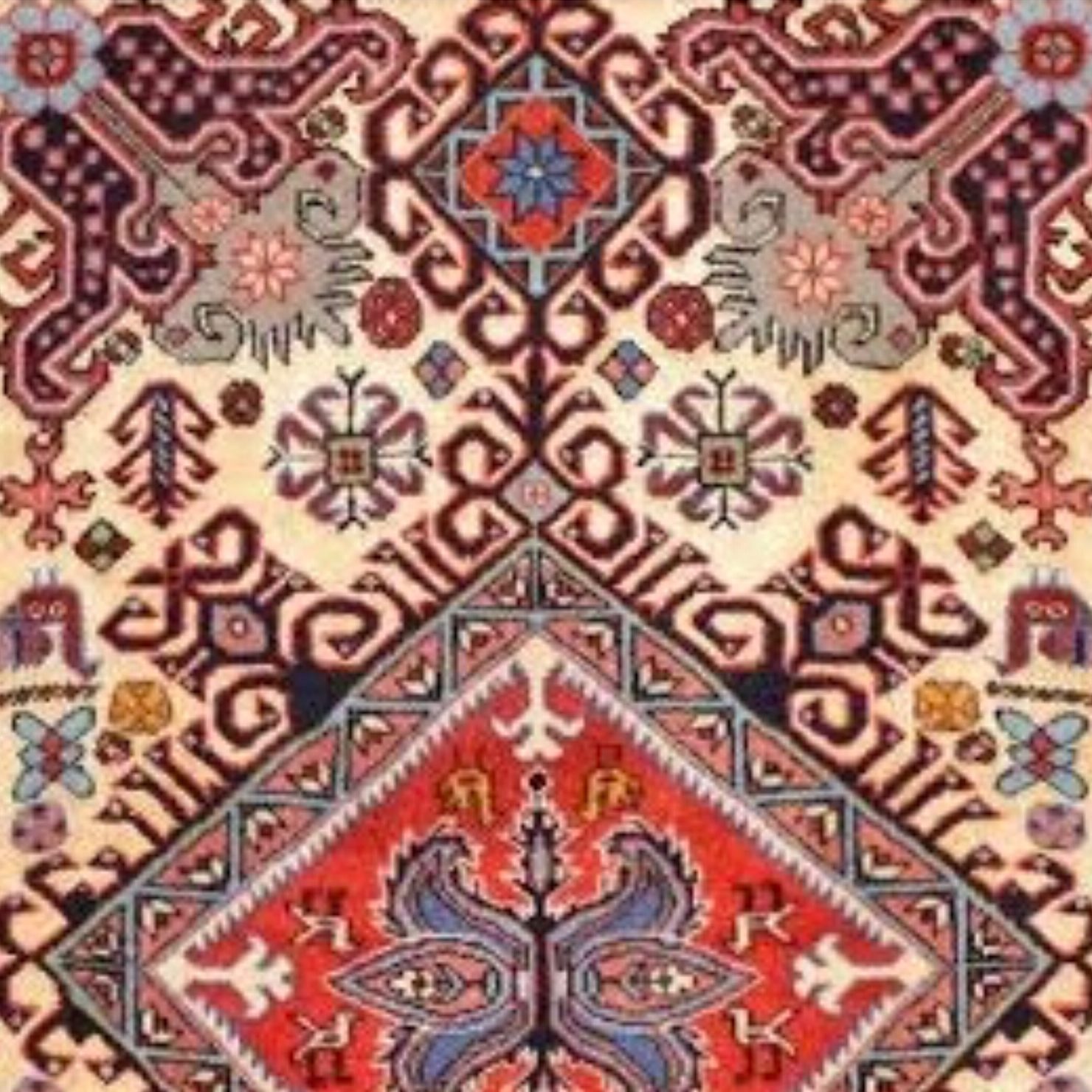

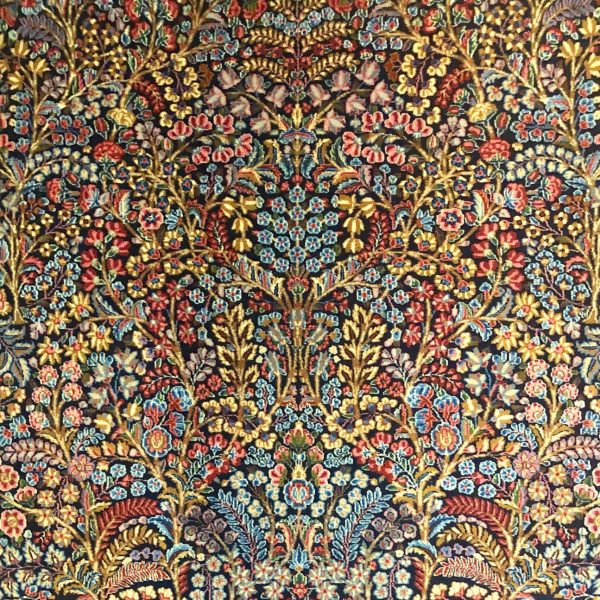

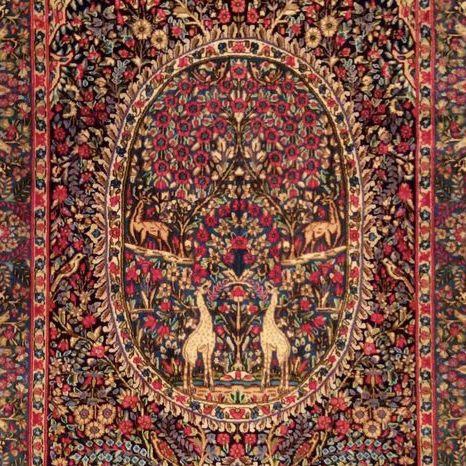

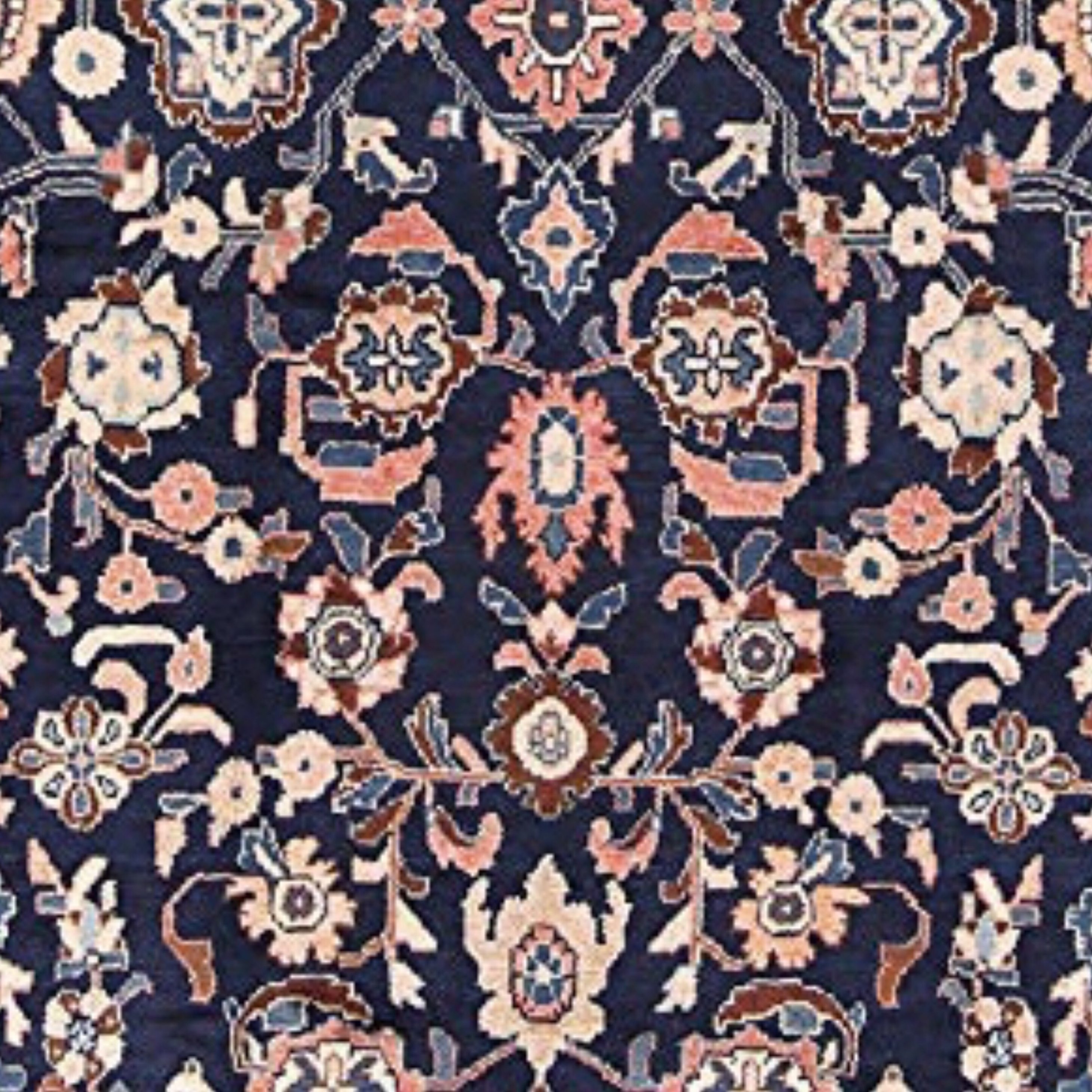

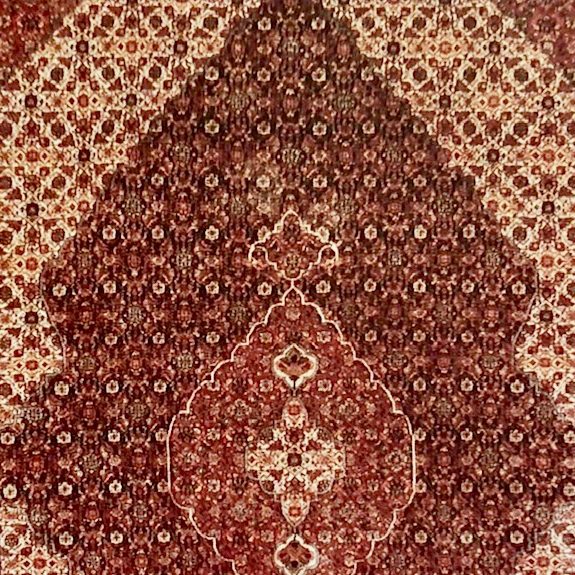

ペルシャ絨毯の文様(図柄、デザイン)

※画像をクリックすると解説が見られます。

店舗案内

| 名称 | Fleurir – フルーリア – |

|---|---|

| 会社名 | フルーリア株式会社 |

| 代表者 | 佐藤 直行 |

| 所在地 |

■ペルシャ絨毯ショールーム ■フルーリア株式会社本社(事務所のみ) ■世田谷倉庫 ■イラン事務所 ■警備事業部(準備中) |